UXDセンターでは、不動産業界に限らず、新たなプロジェクトの創出やソリューション開発時の実証実験など、外部企業の皆さまとの協業や連携を推進していきたいと考えております。ご興味のある方はぜひメールマガジンの配信登録をお願いいたします。協業や連携についても、ご連絡をお待ちしております!

配信登録はこちら

第一章 ユーザーエクスペリエンスデザインの本当の意味

vol.4マーケティングにおける多様性との向き合い方

前回のコラムでは、ミレニアル世代(2022年現在、おおよそ25〜40歳前後の世代)以降、Z世代へとわたって、多様性を受け入れて尊重し合うこと、物質的豊かさ(モノ)よりも精神的豊かさ(コト)を求める傾向が強いと書きました。彼らに届かせるためにこそ、多様なユーザーの目線に立ったエンパシーマーケティングが重要なわけですが、一方で、多くの日本企業はこれまで、“多様性(異分野、異文化、異人種らも含む)”は組織として非効率で面倒なものだとみなしてきました。均一なものを大量生産するには、確かに多様性は非効率かもしれませんが、次世代のユーザーたちの特性を考えると、従来型の組織構造のままでは限界がくることは明白です。「ダイバーシティ&インクルージョン」、多様性を包摂するということを、マーケティング的観点からどう実現していくべきか? 今回はこのテーマを少し掘り下げてみたいと思います。

“多様性”は長い間“非効率で弱いモノ”だと否定されてきた

そもそも人間は類似性を好む傾向が強く、日本はことさらそれが顕著です。多様性を否定してきた政策的歴史(長期にわたった鎖国や移民政策に否定的なところなど)が社会のいたるところに染み込んでいます。この文化がある種の“日本人らしさ”を形成してきたことは否めません。しかし、現代社会においてまだこの姿勢に依存的なのは大きな誤りだと考えます。

まず、この傾向は(社会におけるあらゆる)集団形成において大きな危険を孕んでいます。類似性依存から人材偏重型に形成された集団は、視点を変えてみると、近視眼的傾向が強く、潜在的な固定観念から自らを打破できない、という「創造力に乏しく同調傾向が強いクローン集団」になりがちです。そう、長らく日本はこのクローン集団こそが「効率的で生産性が高く、競争力の高い組織である」と信じ(このことが功を奏した“大量生産・大量消費“の時代もあり、その過去の栄光を捨てきれずに)、不可逆的にこの集団を作り続けてきてしまったのです。

日本的であることが日本人の美徳? 類似性依存が招いた現状

現代社会において、こうした集団(古き良き日本的産業構造)が世界の潮流からはあまりにも遅れており、近い未来に向けて大きな変革が必要であることは、すでに皆気づいているはずです。ところが、その改革に踏み出そうとするレジスタンスに対して、既得権益という名の壁が分厚く立ちはだかっているのもまた事実です。既得権の屋根の下で楽に甘い汁を享受できるという、思考停止の状態。そう、長年かけて自身の内に根付いてしまったこの思考の壁を打ち破り、180度転換させるのは極めて難易度の高い作業です。

すでに市場のドラスティックな変化は着々と進んでおり、自分たちの組織改革のために残された時間は少ないということに、ほとんどの当事者は気づいていません(薄々気づいてはいるけれども、打開する術を知らないとも言えます)。

かつては世界に誇った“メイド・イン・ジャパン”のブランド力、その影響力も今は昔……

少し視点を変えて、外から見た日本のモノづくりは近年どう変化してきたのかを見てみましょう。

先日、Interbrandが発表した2021年ブランド価値世界企業ランキングにて、日本の企業でトップ30にランクインしたのは7位のTOYOTA、25位のHONDAの2社のみという結果でした。長らく日本のモノづくり産業界を牽引していきた自動車会社のブランド力に、今もなおおんぶに抱っこという状況が如実に現況を示しています。日本はもう、自動車以外の”モノ”で世界に通用するプロダクトが作れないのでしょうか?自動車業界ですら、テスラなどにリードを奪われている感が否めません。

メイド・イン・ジャパンが世界を席巻したプロダクトもかつてはありました。しかし、今はどうでしょう? 世界に誇る名品・工芸品、エンターテインメント・コンテンツの類は数々あるものの、“革新的な”といった冠がつくプロダクトやサービスは、パッと巡らしてもほぼ思い当たりません。これは由々しき問題です。旧来型のものづくり構造にしがみついたままでは、もはや世界に追いつくことは不可能です。

では、このJapanブランドの凋落をどうしたら立て直せるのでしょうか?

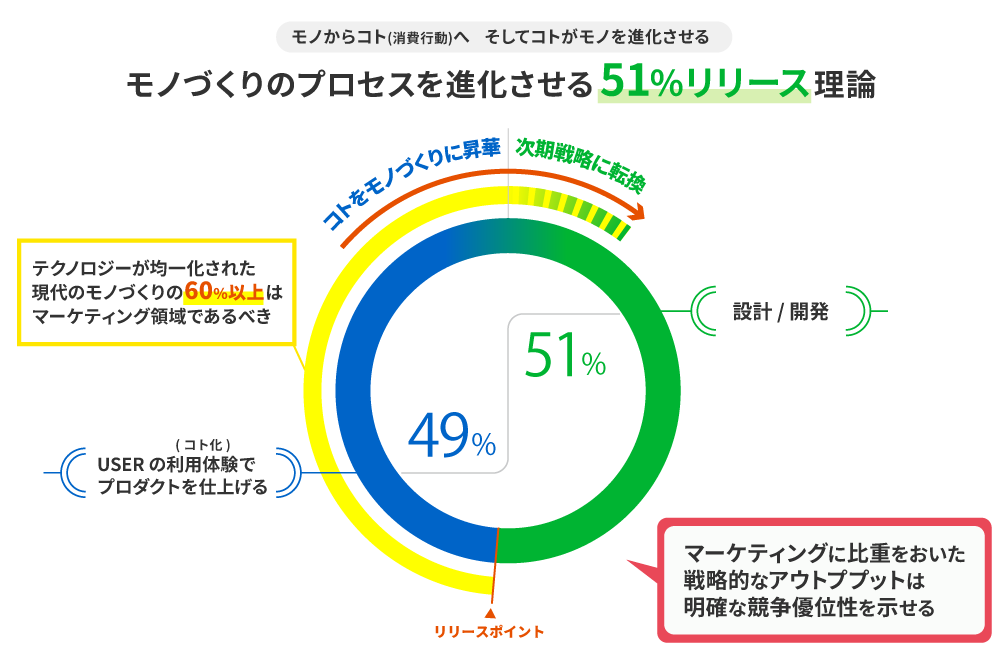

51%の開発段階で商品をリリースし、マーケティング領域でモノをコト化する

その答えは幾つかあると思いますが、まずは、「組織の構造」を根本的に変えることが何よりも重要だと考えます。

旧来型の日本企業の多くはピラミッド型のヒエラルキーで組織を支配していました。こうした階層型の組織では、地位や権力を奪い合う競争が不可避です。自由に発言できる土壌が育まれることもなく、新しい発想も生まれにくい。まして、多様なユーザー目線にたったものづくりなど、不可能に近いでしょう。

このような組織を象徴するのが、エンジニアの開発領域で95%の完成度を超えなければ、世間に製品をリリースしようとしない、作り手のエゴが優先された商品開発スタイルといえます。この95 %の開発領域に、ユーザーの目線はほとんど反映されていません。残りの5%の段階で、ようやくマーケティング領域へと手渡され、そこで形ばかりの市場リサーチを行ったとしても、ユーザーの声を商品にフィードバックさせることはほぼ不可能でしょう。結果として、前回も述べたような、開発者都合の機能をただ埋め込み、ユーザーにはほぼ無駄で使いにくいだけの醜いリモコンが出来上がってしまうのです。

そこで今、私たちが提案しているのは、95%ならぬ51%でのリリースです。開発半ばで積極的に商品をリリースすること(β版でも良いのです)。そこから先は、マーケティング領域でユーザーのコミットメントを得て、趣味嗜好の違うさまざまな人たちの消費体験欲求に耳を傾け、それらを商品に反映させていくべきです。この、モノをコト化していくプロセスの先に、Japanブランドの未来が見えてくるはずです。

多様な視点を持つ協調型の組織で、新しい開発スタイルを確立する

では、どうしたら、そうした新しい開発スタイルの確立が可能になるのでしょうか。

残念ながら、旧来型のヒエラルキーに染まりきった人たちに、そうした変革を求めるのは難しいでしょう。

そこで私が提案したいのは、「異業種・異文化で育ち、多様な視点を持つ協調型の組織」です。過去の成功や既存のテクノロジー・確立したスキームに依存せず、異業種・異文化交配から生まれる、自由で新しい発想に溢れ、共感と尊重で結ばれた組織です。ピラミッド型に対し、このような階層のない組織はホラクラシー型と呼ばれます。

ホラクラシー型の組織は、一見統制が取りづらいと思われがちですが、イノベーションを起こすという意を共にするうちに、力による支配ではなく、モチベーションという絆で結束が強まっていくのです。まずは、こういった土壌づくりから全てが始まります。小手先の職人集めでどうにかなるものではありません。確固たるビジョンの共有が絶対条件であり、そのビジョンに共感できなければ、先には一歩も進めません。

“エンパシーマーケティング”とは、多様なユーザーのコト消費への共感だけでなく、その前提として、フラットで多様な組織内部におけるビジョンの共感があってこそ可能になると言えるでしょう。

そうした組織変革の実現こそ、UXDセンターのミッションです。私たちは、関わりを持つ全ての人たちの個性と多様性から、新たなイノベーションの可能性を生み出すべく、チャレンジを続けます。

UXDセンター長 木村 健

Profile

木村 健UXDセンター センター長

アナログ・デジタル問わず、あらゆる媒体で商業広告デザインやプロダクトデザイン、ブランド戦略を展開してきたクリエイターでありマーケター。1990年台半ばからさまざまな企業やクリエイターたちと協業し、コラボレーティブ・イノベーションに果敢に挑戦してきた。UI/UX/インタラクションデザイン領域を最も得意とし、Webメディアやアプリケーションデザイン分野で業界を跨いだインキュベーション活動を行っている。また、2007年頃からWeb/IT領域での教育の現場で講師兼メンターとして未来のクリエイター育成に貢献。

オープンイノベーション・コンソーシアムであるUXDセンターでは、初代センター長として立ち上げから参画。異業種プロフェッショナル集団の求心力である。